La decisión de evacuar la ciudad había sido del Mariscal. Paraguay había hecho todo lo posible por resistir y retrasar el final de la guerra, sin embargo en los últimos meses de 1867 el cansancio, la falta de suministros y la presión aliada habían provocado duros reveses en Humaitá, la gran fortaleza que estaba a punto de caer. Los aliados lograron abrir el río con sus buques y el camino quedaba libre para asaltar Asunción. Había que huir tierra adentro.

Sin embargo, López logró despistar a los brasileros por unas semanas. Los llevó hasta el Establecimiento de la Cierva, un lugar ubicado al norte de Humaitá. El objetivo era retrasar a los aliados y reestablecer la comunicación con Asunción. De esa forma podría informar la inminente caída de la Fortaleza y ordenar la evacuación de la población civil a las ciudades periféricas de la capital. La trampa resultó. En la Cierva cayeron 1200 soldados brasileros y solo 150 paraguayos. La agenda del imperio se vio trastornada por unas semanas, López logró comunicarse con su Vicepresidente y los brasileros tuvieron que esperar. Mientras tanto en Asunción, la gente juntaba lo poco que tenía y empezaba a abandonar la ciudad.

La responsabilidad de aquellos días recayó sobre Domingo Francisco Sánchez, vicepresidente y consejero de López. Sánchez era un viejo conocido. Uno de los pocos que venía manteniéndose en el gobierno desde los días del Dictador Francia. Había pasado por el gabinete de Carlos A. López y cuando estaba a punto de retirarse a un merecido descanso, la guerra lo llamó y no dudó en ponerse a las órdenes del Mariscal. Viejo, cansado y un poco enfermizo, el vicepresidente ordenó a la población civil que lleven lo que podían y abandonen la ciudad sin demoras.

La ley marcial había sido declarada en todo el país. El gobierno y la población civil serían reubicadas a 15 kilómetros al noreste de Asunción, en la ciudad de Luque. En la capital, las unidades militares eran escasas, pero las que estaban disponibles fueron enviadas a la costa del río para prevenir cualquier incursión aliada que pudiera acercarse desde el sur. Mientras tanto, el Mariscal se trasladó hacia el Chaco, y se ubicó en la zona de Tayí.

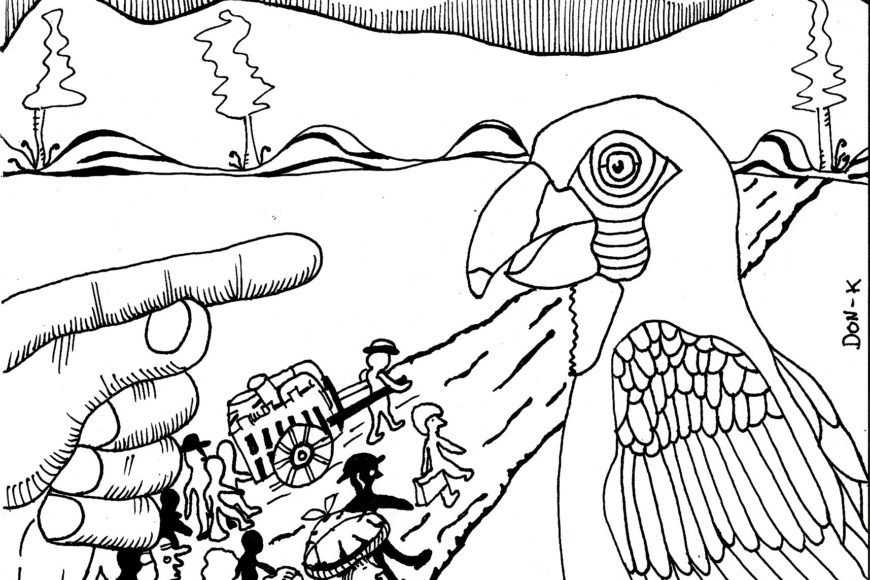

Los asuncenos estaban aterrados. Habían abandonado la mayor parte de sus pertenencias y no podían volver a ingresar a la capital. Sin embargo, podían realizar una visita temporal por medio de un salvoconducto avalado por el Gobierno. Las calles de la ciudad estaban abarrotadas, algunos soldados se agrupaban y los niños, confundidos, no entendían lo que pasaba. Animales como bueyes, ovejas y perros eran trasladados en vagones de trenes, inclusive aquellos ancianos incapaces de movilizarse eran acarreados como muebles. El éxodo guaraní comenzaba.

Sánchez también comunicó a todo el personal diplomático que se encontraba en Asunción. La mayoría acató la orden y dejaron sus puestos, a excepción de Charles Ames Washburn. El embajador norteamericano se negó y apeló a la soberanía de su embajada. El yanqui era un terco. Había sobrevivido a un duelo contra un descendiente de George Washington, fue candidato a la gobernación de California y había inventado una especie máquina de escribir primitiva. Sin embargo, la historia lo recordará como el embajador yanqui en Paraguay durante la Guerra Grande que no dudó en hacerle la contra a cualquiera que le negará sus caprichos diplomáticos. Un norteamericano hecho y derecho.

El ambiente estaba enrarecido y Paraguay peleaba otra batalla interna. Cualquier decisión contraria a la del Mariscal era percibida como una traición a la patria. Nadie podía mover un dedo sin en el consentimiento de López. Las autoridades no podían tomar decisiones por su cuenta ni podían agilizar sus deberes, en las trincheras los soldados que daban signos de flaqueza o desertaban eran fusilados sin contemplaciones, a falta de soldados se comenzaban a reclutar adolescentes y ancianos de las villas más olvidadas del interior. Además, ser un extranjero en aquellas circunstancias era estar bajo sospecha de espionaje y conspiración. Por eso, cuando Washburn se negó a abandonar su lugar, todos se preguntaron el porqué de esa decisión y pusieron el ojo sobre su embajada.

Los más beneficiados con esta decisión fueron los almidonados de la ciudad. Extranjeros, diplomáticos y mujeres de la alta sociedad llevaron sus pertenencias hasta la embajada norteamericana para resguardarlas de cualquier robo e intentar mandarlas hacia el exterior sin que intervengan las fuerzas aliadas. Con este beneficio, las sospechas sobre Washburn crecieron cada vez más. El norteamericano había aceptado este favor a duras penas, pero no se hacía cargo de lo que pudiera suceder con todo lo que metieran en la embajada. En menos de un pestañeo, el lugar se llenó de muebles, animales domésticos y cachivaches varios.

Uno de los tantos grupos de extranjeros que golpearon la puerta de la embajada norteamericana pidiendo ayuda, fueron los británicos. Washburn aceptaba recibirlos, siempre y cuando solicitarán un permiso especial del gobierno paraguayo. Las autoridades locales, enfrascadas en asuntos más importantes, habían aceptado el pedido. Así es como de un día para otro llegaron hasta allí cuarenta y cuatro británicos. Eran ingenieros que habían trabajado bajo el gobierno de López y cuyos contratos habían expirado. Llevaron todos sus carruajes y se acomodaron en varias de las piezas de la embajada.

Estos ingleses también llevaron consigo a sus animales. Perros, gatos, cerdos, gallinas y nueve loritos charlatanes. La conducta de cada animal era peculiar. Por un lado los perros eran los más fieles y acompañaron a sus amos en la retirada. Los gatos, siempre sedentarios y de carácter independiente, no fueron a ningún lado. Se quedaron a recorrer y multiplicarse por toda la ciudad, robando los pocos alimentos que sobraban durante la noche. Cuando las provisiones escasearon, las incursiones felinas ya se podían observar durante el día. No obstante, en la embajada yanqui idearon una especie de trampa anti-gatos y con ello el problema mermó durante un buen tiempo. Pero ni la fidelidad perruna, ni el oportunismo de los gatos se pudo comparar con la descarada rebeldía de un pequeño loro.

El descarado había llegado junto con otros ocho de sus camaradas. Con los perros, gatos y demás animales estaban bajo el cuidado del farmacéutico británico George F. Masterman y del corsario norteamericano James Manlove. Los dos inquilinos fueron los responsables de contrarrestar las incursiones de los gatos en los almacenes de la embajada. Vivían en una pieza improvisada, llena de animales domésticos y mataban el tiempo echándole el ojo a cada uno de ellos. Habían estado bajo la sospecha del Mariscal por espionaje, especialmente Manlove que había sido un ex soldado sudista en la guerra de la secesión y que viajó hasta Sudamérica buscando sacar algún beneficio de la contienda como buen aventurero. Sin embargo, el régimen de López había anulado todas sus intenciones.

De todas los animales refugiados, los loros eran los más escandalosos. Habían sido ubicados en uno de los amplios pasillos de la embajada. En ese lugar se extendió un largo tronco de tacuara en donde las aves podían posar a sus anchas. Era el “Pasillo de los Loros”. Desde ese lugar, con sus gritos, instigaban a los demás animales a la rebelión. Los perros, en su ingenuidad, los secundaban con interminables ladridos. Más que rebelión, aquello era un tremendo caos. Los nueve loros eran alimentados por Masterman y Manlove, quienes eligieron para los pájaros una dieta a base de trocitos de mandioca. Una vez al día los loros se daban el lujo de picotear los restos de estos tubérculos que sobraban de las escasas provisiones que existían durante esos días.

Los loros son unos animales fascinantes. Una de las pocas especies que cumplen al pie de la letra con la monogamia, son extrovertidos y en días calurosos no se preocupan tanto por hidratarse. Pero entre todas sus características, la más peculiar es la de imitar voces y sonidos. Entre aquellos nueves pajarracos de la embajada yanqui se encontraba uno que pagaría muy caro por ese involuntario don de la naturaleza. Nadie le había advertido a la pequeña ave que literalmente debía mantener el pico cerrado.

Washburn tenía la costumbre de recorrer la embajada para cerciorarse de que todo estuviera en orden. En uno de esos paseos se quedó a conversar con Masterman en el Pasillo de los Loros. De espaldas a los nueve pájaros se puso a charlar con el británico de asuntos cotidianos cuando sorpresivamente escuchó una arenga inesperada, una horrible herejía, un insulto descarado. Alguien tuvó la osadía de exclamar repentinamente “¡Viva Pedro Segundo!”. La proclama maldita había retumbado en la embajada mientras las miradas, estupefactas, se cruzaban de un lado para otro. Antes de que Washburn pudiera percatarse de donde provenía el grito, el “¡Viva Pedro Segundo!” volvía a vibrar. El responsable de esa afrenta estaba a solo unos metros, aferrado a un tronco de tacuara, con el pecho levantado con orgullo y pavoneando sus plumas de aquí para allá. ¿De donde había sacado el lorito aquella proclama?, ¿En donde lo había escuchado repetir?, ¿Alguien le había enseñado?, ¿Ya lo habían escuchado antes?. Antes de tener una respuesta clara sobre lo ocurrido, el “¡Viva Pedro Segundo!” volvía a golpear la monotonía de aquél lugar para el terror de sus inquilinos.

La escena era ridícula, sin embargo no pasaba desapercibida. El loro, en su objetivo de llamar la atención por unos trozos de mandioca, había hecho visible la paranoia y el pavor que se vivía en el ambiente. Esa terquedad de Washburn por negarse a abandonar Asunción, las misteriosas intenciones de sus inquilinos, la neutralidad de todos ellos frente al conflicto y el temor que le tenían a López. La inoportuna conducta de un insolente plumífero le agregaba un condimento tragicómico a esa escena. ¿Podía un simple loro mandar a un grupo de personas frente al pelotón de fusilamiento?. Era un pensamiento absurdo, pero lo mejor era evitar riesgos. El loro fue al paredón. Además, todo esto se sumaba a lo que sucedía afuera de la embajada, reuniones clandestinas e indicios de conspiración.

En Asunción nadie tenía noticias del Mariscal. Sin sus órdenes, las autoridades locales eran como gallinas sin cabezas. Nadie sabía a donde ir, ni que hacer. El que intentó romper con esta absurda pasividad fue el hermano menor de López, Benigno. Históricamente desplazado por el Mariscal de toda función pública, de repente agarró la batuta de la situación. Junto con otros miembros del gobierno, llamó a una reunión de emergencia. El debate fue largo y delicado. Algunos querían continuar con la resistencia y seguir defiendo a la patria, sin embargo Benigno anunció trasladarse a la ciudad de Paraguarí para informar a las milicias del interior todo lo que estaba sucediendo.

En Paraguarí Benigno expuso la situación. Nadie sabía con certeza lo que estaba pasando en Humaitá, para aquellos días el Mariscal podía estar muerto y sus tropas diezmadas. Benigno indicó a los oficiales acatar las órdenes del Vicepresidente Sánchez, incluso si eso significaba hacer las paces con los enemigos. Una decisión arriesgada y de doble filo. No obstante, aquellos hombres habían acatado las indicaciones más por una cuestión de costumbre que por convicción. Al fin y al cabo, el que les indicaba lo que tenían que hacer era un López.

Mientras Benigno continuaba dando órdenes en Paraguarí, en Asunción algunos miembros del gobierno se reunían buscando tomar una decisión para afrontar lo que estaba por llegar. Eran reuniones paralelas a las que ocurrían en Paraguarí. Ese era el ambiente cotidiano, reuniones, contra-reuniones y recontra-contra-reuniones. Una cosa de locos. En esos encuentros el Vicepresidente Sánchez, siempre introvertido y conciliador, levantó su voz y expresó su apoyó incondicional a la familia López y enfatizó que el deber de todos los paraguayos era defender a la Patria en donde sea, incluida la ciudad de Asunción. Todos aceptaron esa moción, de la misma forma que lo habían hecho los oficiales en Paraguarí, por costumbre y sin convicción. Las cartas estaban sobre la mesa.

Pero López no estaba muerto. Se encontraba lejos, recluido en alguna zona del chaco. Quizás nunca llegó a enterarse de la inoportuna intromisión de un loro a favor de Pedro Segundo, que por cierto fue ejecutado (en realidad le torcieron el pescuezo) por orden de Washburn. Sin embargo, estaba al tanto de lo que sucedía en Asunción. Era bien sabido que al Mariscal no le temblaba la mano a la hora de relevar del cargo a alguien o incluso mandar ejecutarlo. En las primeras campañas de la guerra esto fue un hecho común y corriente – El Gral. Wenceslao Robles fue el primer ejemplo de todos – que tendría su punto más álgido en los tribunales de San Fernando. Muchos terminarían sus días en ese lugar, sucios, hambrientos y lanceados tras haber sido acusados de traición, conspiración o haber abierto el pico cuando no debían.

El clima en Asunción era tenso y pesado. La proclama de aquél pájaro en la embajada yanqui, era el preludio de lo que estaba por venir. La síntesis de la desesperación, el miedo y la desolación. Nadie podía enviar apoyo ni provisiones a Humaitá, tampoco desde allí podían mandar alguna ayuda. Los paraguayos estaban desamparados y se enfrentaban ante un dilema moral, patriótico y sobretodo de supervivencia. ¿López llevaba al suicidio masivo a toda un pueblo o era el héroe romántico que daba la vida por su patria?. El hambre, la miseria y el terror de esos días, no daba oportunidad a cuestionamientos existenciales de ese tipo. Todo se reducía a un simple acto, sobrevivir como sea posible. Inclusive el loro rebelde en su ingenua inocencia, tratando de sobrevivir a base de trocitos de mandioca, había caído en la desgracia. Y por más absurdo y banal que suene la comparación, muchos perecerían de la misma forma en los años posteriores.

Cuando los barcos aliados desembarquen en la bahía de Asunción a base de cañonazos, Paraguay entrará en su fase más dolorosa. Ese capítulo ya lo conocemos todos. Un teatro de fantasmas y cuerpos hambrientos, de amor propio e inmolación patriótica, de salvajismo y exterminio. Todo llegaría a su fin aquel 1ero de Marzo a orillas del Aquidabán, al son de aquella proclama maldita y salvaje, que evocaría en su barbarie la triste victoria de los injustos.

Fuente:

- Tomas Whigham, La Guerra de la Tripe Alianza (Volumen III), Cap 3, El Asalto a Asunción.

- George F. Masterman, Seven Eventful Years, pp. 228-9.